【のんコラムvol.4】ドイツ視察:国産材を使う家・窓づくり企業が日本の林業の現状と問題を考える-「佐藤の窓」誕生秘話

こちらはパッシオパッシブスタッフによる

「【のんコラム】メルマガ」の内容を再編したものです。

メルマガ登録はこちら>>

Contents

日本から国産が消える!?

先日

「国産のホウレンソウが消滅!?」

という日経の記事を見ました。

現在日本の農業を営む経営体は107万。

2050年には17万に減少し、

農家さんは8割減る見込みなんだそう。

国産の農作物も

ホウレンソウ・サクランボは消滅。

米も6割減に。

農業に限らず、

日本の第1次産業は

存続が厳しい状況にあります。

林業においても従事者は

2005年~2015年の10年で

約52,000人→約45,000人

と13%減少しています。

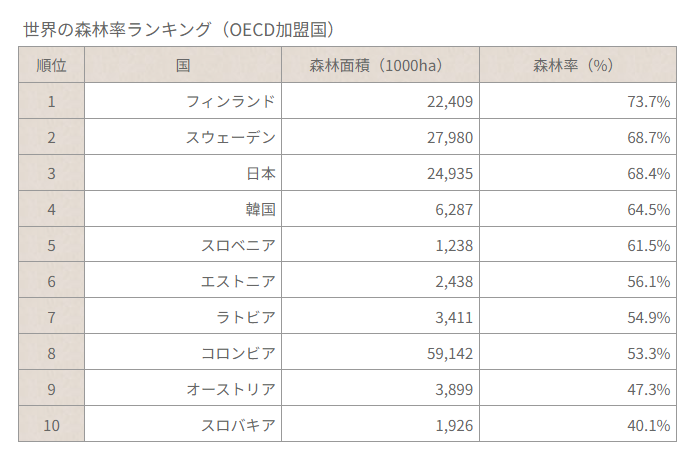

ちなみに日本は

国土の2/3が森林。

先進国(OECD加盟国)の中では

森林率第3位の世界有数の森林国です。

これだけ木が豊富にあるのに

林業に携わる人は減少。

日本の木材自給率は41%

にとどまっています。

実は

国内で使われている木の半分以上は

「輸入の木」が使われているのです。

なぜか?

日本の木が高いから。

日本にいて

今、目の前に生えている木より

輸入の木の方が安いのです。

ドイツと日本の林業

社長の佐藤がパッシブハウスの視察のため

初めてドイツへ行ったのが2009年。

RNC「ルック」のスタッフさんが

番組編集にあたり、

この時に訪問した

フライブルクの写真が欲しいということで

お送りしました^^

当時佐藤は

ドイツの林業も見学していたようで

同じフォルダに写真が残っていました。

少しブレていますが…

木材自給率がほぼ100%のドイツ。

「持続可能な暮らしと社会」を

実現するため

様々な施策が進められており、

林業にも力を入れています。

ドイツでは

林業が国の基盤産業の

ひとつになっています。

佐藤が視察に行った当時から

既に日本の林業とは異なる

考え方・仕組みがあったそう。

山や土地に植えられている木は

「その山や土地の持ち主が管理する」

というのが日本の考え方。

ドイツでは

「全ての森林は国が維持管理する」

という考え方なのです。

「どの木を残してどの木を切るか」まで

全ての木において計画されています。

佐藤が実際に現地で見た木には

1本1本に

色の異なる布が巻かれていたそう。

「このタイミングで切る」

というのがわかるように

目印にしているのです。

例えば

「今回は赤の布の木を切って!」

と言われれば何も考えず

赤の布が巻かれた木を

切ればいい、ということ。

わかりやすいですね^^

一目見てどの木を切ればいいのか

わかる状態の森。

木こりは

指定された色の布が巻かれた木を

「切っていくだけ」が

お仕事になります。

「この木はまだ切るには早いか…」

なんていちいち考えなくてOK。

効率的ですね。

国の管理下で

全ての過程における

生産効率を上げ、

木の売価を下げることに

成功したのが

ドイツの林業です。

設備・計画・機械・教育・流通において

最も効率的な形が実現されています。

- 【設備】すべての木に手入れが行き届くようにつくられた林道

- 【計画】木こりが考えながら切らなくていいように国家公務員のフォレスターがマネジメント

- 【機械】長い年月をかけて林業機械をイノベーション

- 【教育】木こりを育てるマイスター制度

- 【流通】必要な材料を近い場所から供給し地産地消

森林を維持するために考える人、

木を切る人・運ぶ人、

未来を育てる人…

役割が分担されていて、

それぞれの作業に

無駄がありません。

こうして

生産効率を上げたドイツの林業。

木の売値は日本の半分でありながら、

木こりの収入は日本の2倍あります。

木を持続可能な形で

維持管理し、出荷する。

「ビジネス」として

確立された仕組みがあるので、

林業に携わる人達の

収入がしっかりあるのです。

ドイツでは

木こりは憧れの職業の1つなので

担い手不足の心配もありません。

ドイツの林業は将来安泰ですね…!

木を切るのは悪い事!?

「木を切るのは良くない」

という認識が

まだまだ根強いですが、

実は森林は

植える、育てる、切る、植える…と

「循環させていい状態を保つこと」

が大切。

木を植えて大きく成長した状態で

切らないでいると、

葉枝が伸びて

樹々の下に影をつくってしまいます。

そうすると

背の低い若い樹々に

光が当たらなくなり、

他の木の育ちが悪くなるのです。

また大きくなった木も

永遠にあり続けるわけではなく、

いずれは

その生を終え倒れてしまいます。

生きた木は

光合成を行うためCO2を減らしますが、

倒れた木は

腐ったり朽ちてしまったりして

逆にCO2を排出する存在に。

「木を切ること」が

一概に悪なのではありません。

むしろ

木を切らずに

放置していることの方が悪なのです。

森林を循環させ

適切に保つために木を切る。

日本は国土の2/3が森林なので

管理も大変です。

でも

切られた木が使われないで

売れないとなると、

木を切ったりそれを売ったりを

仕事にしている人たちは

収入が見合わず続けていけません。

供給は需要があることが前提なのです。

冒頭でも書きましたが、

国内で使われている木の半分以上は

「輸入の木」が使われています。

日本の林業は

木の需要が少ない、

売値が下がらない、

給料が上がらない…という

悪循環に陥っているのが現状です。

日本で林業に携わる

人が減っていくのも、

林業全体が衰退してしまうのも、

頷けますよね。

だからこそ私たちは

「適切に切られた

国産の木を使うこと」で

少しでも日本の林業に貢献したい

と考えています。

環境のため、林業貢献のため、出来ることは

元々弊社は

軽天工事のみを扱う工務店でした。

代表が今の佐藤に代替わりし、

家づくりを行うように。

家について探究していくうちに

ドイツ視察でパッシブハウスを知り、

同時に既述のような

ドイツの林業の在り方も

目の当たりにしました。

そして現在の

パッシブハウスの建築

ひいては

高性能な木の窓を

つくることに繋がっていきます。

ほとんどエネルギーを使わず、

快適な暮らしができる超エコハウス

パッシブハウス。

としても建てられています。

冷暖房費の支出を抑えるためです。

理にかなっていますよね。

当時、今で言う

G1クラスの家づくりで

「高性能な家」を謳っていましたが、

ドイツ視察を経て、

日本基準ではなく

世界基準での「高性能な家」を

建てていくことを決意。

出来るだけ国産材を使って、

環境負荷の低いパッシブハウスを

建てることを始めました。

家づくりを通じた林業への貢献

平均的な住宅の大きさで

1戸当たりの木材使用量は約24㎥。

使用できます。

しかし

どれだけがんばっても

1社だけでは

使用できる国産材の量も、

建てられる

省エネなお家の数も

限られてしまいます。

「環境や日本の林業を考えた

家づくりをがんばっても、

自社1社では

状況はなかなか変えられない…」

そこで、まずは香川県下から。

仲間を募り、

工務店や設計事務所の

メンバーと一緒に

協同組合を立ち上げました。

それが

「TSE(耐震・省エネルギー住宅を創る工務店ネットワークかがわ)」。

香川県から

家づくりを変えていこう、

という思いに共感した

工務店・設計事務所に、

耐震・省エネに力を入れた

家づくりについての

学びの場を設けました。

TSEは

構造体に四国産材を使用した

高性能なお家づくりを

広める活動をしています。

他の工務店も一緒になって

国産材を使うことで、

消費量を増やし、

より林業へ貢献

出来るようになりました。

また

高性能な家づくりに使用する資材を

TSEで一度に共同購入することで

質を下げることなくコストダウン。

高性能な家・パッシブハウスは

その家の室温を

快適温度に保つための

冷暖房エネルギーが少なくて済むので、

そのような家を建てる

工務店が増えることは

環境負荷軽減への貢献にも繋がります。

仮に建てている棟数が同じであれば、

1社でやっていたことを10社でやれば

国産材の消費は

10倍にすることができます。

国産材の高性能住宅を

1棟でも多く建てることで、

日本の林業へ貢献しながら

環境負荷の低い家づくりを

推し進めようとしていました。

自社1社で知識や利益を

独占するのではなく、

知識を共有し

仲間と一緒に地域や社会に

貢献するために動く、

というのが

弊社佐藤の考え方です。

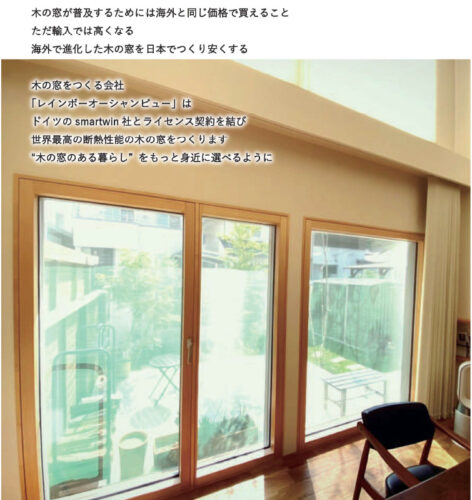

高性能なトリプルガラスの木の窓を求めて

同じ時期を経て、

あることに疑問を抱くようになります。

家の中で

最も熱逃げする場所が「窓」。

パッシブハウスを建てるとなると、

性能の高い

トリプルガラスの窓が必須です。

突き詰めて考えると、

窓の枠の部分も

熱を伝えにくい代物が欲しい。

そうなると

枠が樹脂より木の方が

熱を伝えにくいので、

「性能のいい“木製”の

トリプルガラスの窓」

が必要になります。

※熱伝導率は熱の伝えやすさ。数値が小さい方が熱を伝えにくい

しかし

「性能のいい“木製”の

トリプルガラスの窓」は

海外から輸入をしなければ

手に入りませんでした。

輸送に時間を要し、

すぐには手に入れられません。

コストがかかり、

リスクもありました。

過去には

長い輸送期間を経て

やっと手に入った木の窓の

ガラスが割れていたことも。

また

家の躯体には国産材を使うのに

使っている木の窓は輸入している、

という状態にも矛盾を感じるように。

もし木の窓を国産材でつくれれば、

今までよりも

さらに大きな規模で

日本の林業へ貢献できます。

「性能のいい“木製”の

トリプルガラスの窓」

…日本に無いならつくっちゃえ!

ということで

パッシブハウスのために作られている

ドイツの高性能木製サッシ

日本で作るべく、

佐藤はドイツへ飛び立ちました。

国産材の高性能木製サッシで防火認定にトライ

スマートウィン「佐藤の窓」を

国産材でつくりはじめてから

北は青森から、

南は鹿児島まで…

ありがたいことに

多くのお家に

ご採用をいただいています。

ただ、

「佐藤の窓」を入れたいけど

採用が出来ない…

そんなお家もあります。

それは

「防火地域」にあるお家。

都市部では

防火認定窓でないと採用できない、

防火地域が多くあります。

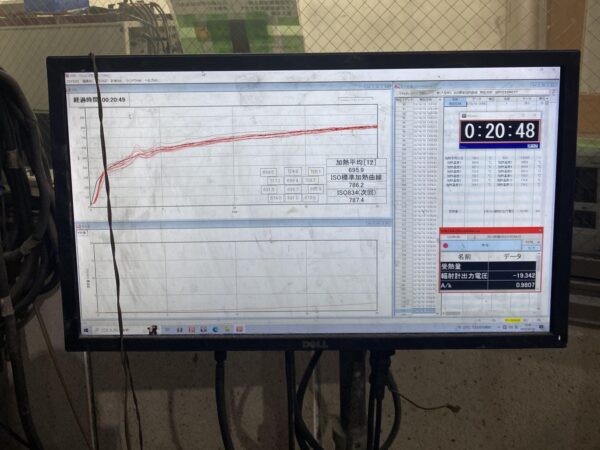

防火認定窓とは

防火認定試験をパスした

遮炎性の高い窓のこと。

700℃以上の火に20分間当てられ、

■非加熱面側が発炎しないこと

■火災が通る隙間が生じないこと

の2点を

クリアすることが要求されます。

「国産材を使った木製サッシを

都市部の防火地域でも

使ってもらえるように」

と、佐藤の窓も防火試験に

トライしてきました。

木製サッシを火に当てるなんて

めちゃくちゃ燃えそう…

と思われますよね。

木は表面が焼けても

炭化するので

燃焼速度が遅くなります。

逆に強いイメージのある

樹脂やアルミは、

高温の火にあたると

ドロドロに溶けたり

曲がったりしてしまいます。

実は木の方が長時間

火に耐えることができるのです^^

…とはいっても

簡単に燃焼試験を

パスできる訳では

ありません。

ガラスは

熱が加わることで

割れてしまわないように、

フレームは

構造の補強などで

難燃化を施し

トライしてきました。

そして

2023年10月10日、

ドレーキップ窓において

20分間の燃焼試験をクリア!

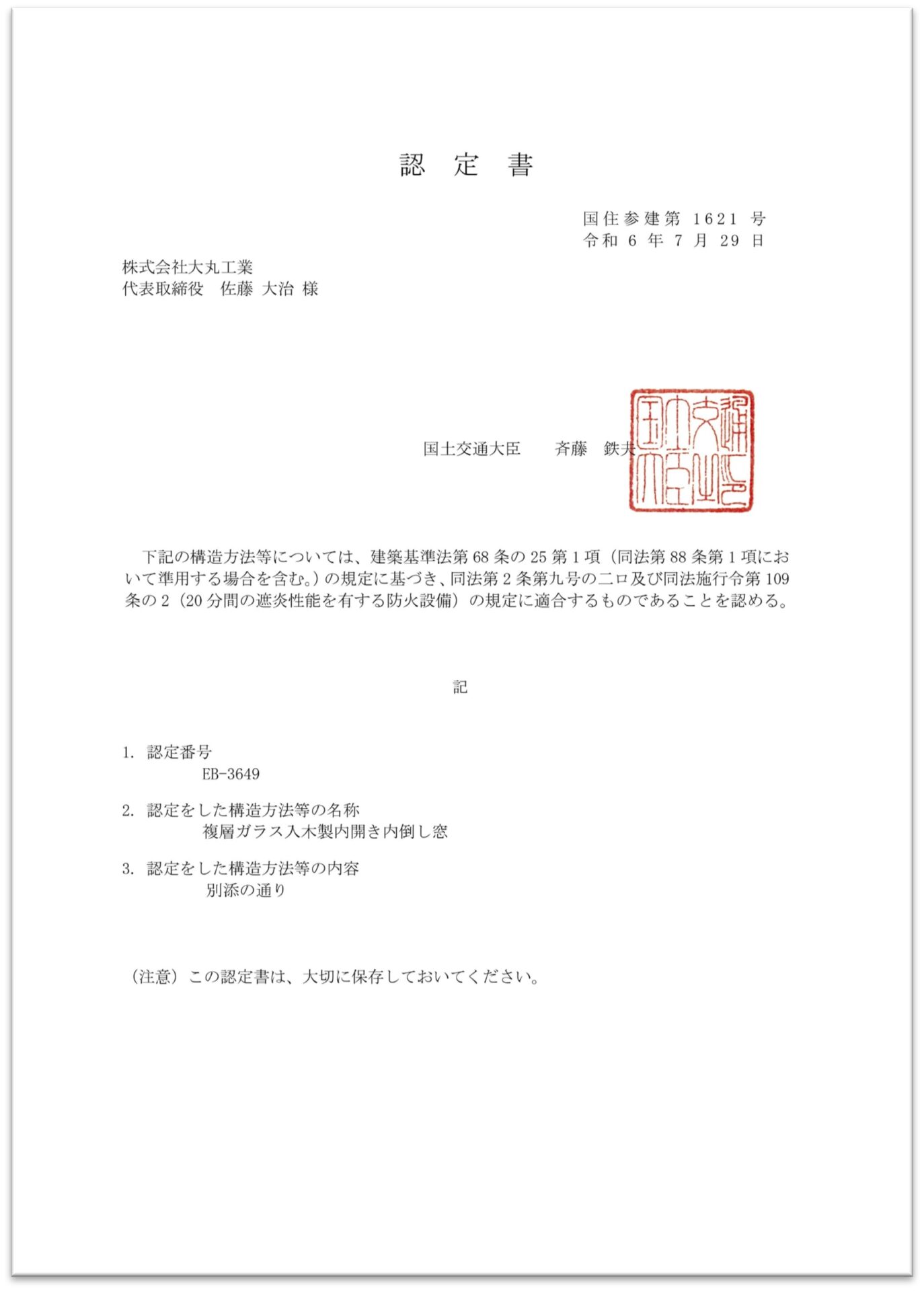

また2024年7月にドレーキップ窓において

防火認定を取得しました。

防火認定を受けるには

窓の種類ごとに試験を受けて

クリアしなくては

いけません。

これから別の窓の種類でも

防火認定を取得し、

国産材を使った

木製サッシをもっと

使ってもらえるようになればと

考えています。

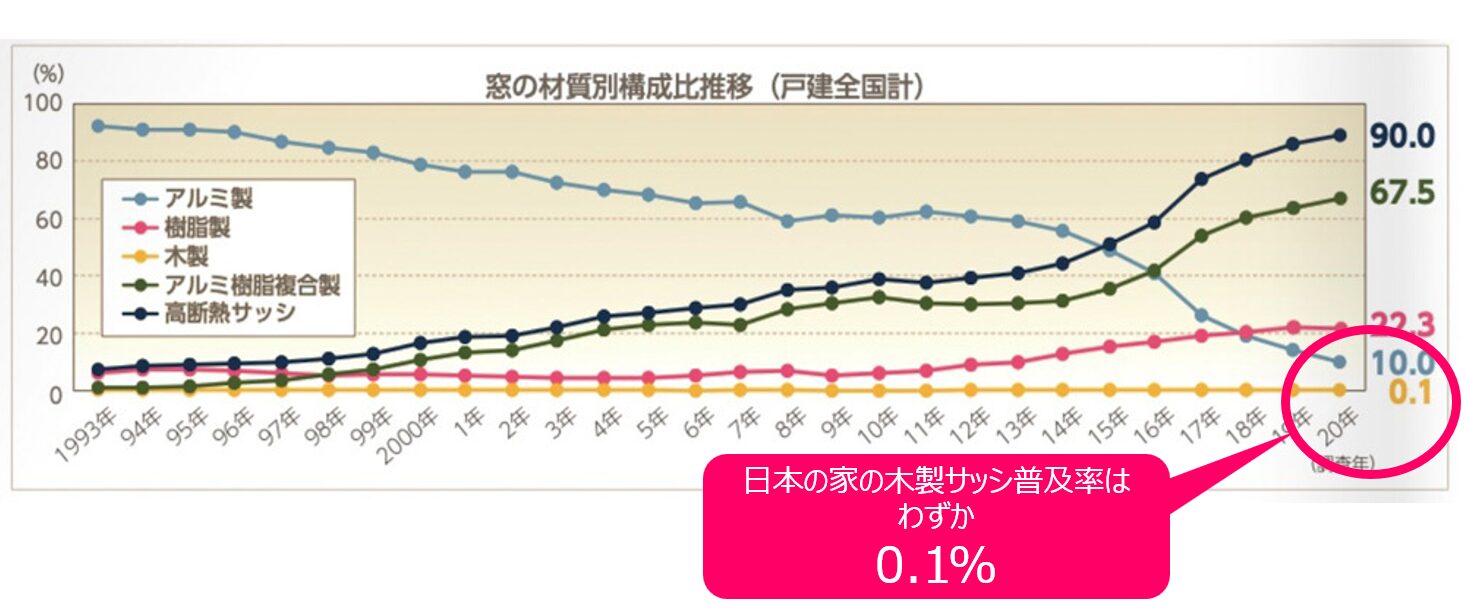

日本の木製サッシの普及率は0.1%

そもそもなのですが

日本国内では木の窓は

ほとんど普及していません。

日本の家においての

木製サッシの普及率はわずか0.1%。

1000軒に1軒しか

使われていないのです。

–日本サッシ協会 住宅用建材使用状況調査報告書「木造住宅用の新築でのサッシ窓の材質別構成比推移」より

現在日本では

普及率が低いのですが、

ドイツでは全窓のうちの

約25%が木製サッシ。

日本でも

木製サッシが普及することは

十分に考えられます。

また

「佐藤の窓」は

大きな窓をつくれることも

ひとつの特長。

高性能な窓でも

樹脂やアルミでは

大きさが限定されます。

大きな窓で

景色を取り込むことが

できるとなると

建築の幅もぐっと広がります。

防火認定が取得できれば

家以外の建物での採用も

増える可能性も。

性能の高さや美しさ、

国内製造により

コストを抑えた価格で

使う人が増えていく…。

そうすると

日本の国産材が

より使われるようになります。

国産材の木製サッシ

スマートウィン「佐藤の窓」で

日本の林業再生に

少しでも貢献できればと

考えています。

▼他にもまとめ記事あります▼